I. Autofagia occupazionale

Ciascun lavoro, per essere svolto, richiede degli esborsi monetari. Si tratta di esborsi che sono destinati al sostenimento di tutti quei costi che, in assenza di occupazione, non esisterebbero.

Un esempio molto pratico: per recarsi al lavoro Tizio, ogni mese, spende 640€. Questa somma comprende carburante, pedaggi autostradali, pause pranzo, camicie, ... tutti costi, insomma, che da disoccupato Tizio non sosterrebbe.

Il rapporto tra il salario percepito (W) e i costi imputabili al lavoro (C) ci restituiscono la misura dell’autofagia.

Se Tizio guadagna 1000€, il suo coefficiente di autofagia è così calcolato: C/W = 640/1000 = 0,64. Come dire che il lavoro consuma (“mangia sé stesso”, appunto) il 64% di ciò che produce.

In tutti i casi in cui il CA (Coefficiente di autofagia) è minore di 1, diremo che siamo di fronte ad un’occupazione “normale”.

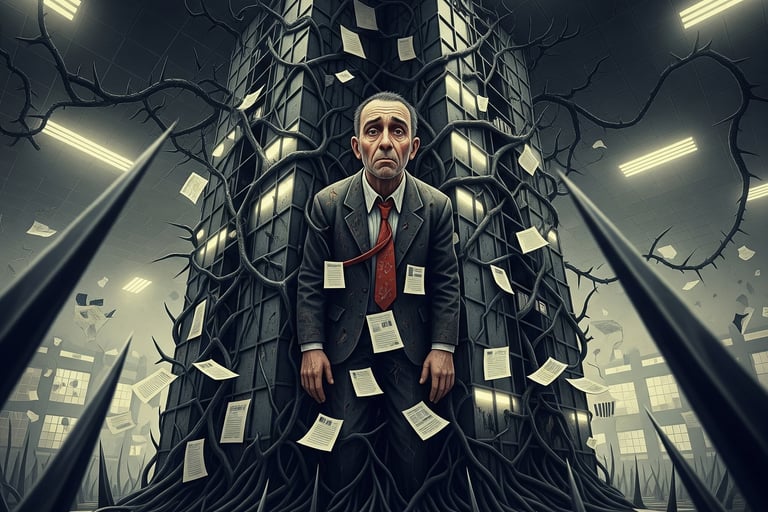

Prendiamo, poi, il caso di Caio, il quale sostiene gli stessi costi di Tizio, ma ha un salario di 500€. In questo caso il rapporto C/W equivale a 640/500 = 1,28. Siamo di fronte ad un CA > 1, poiché il lavoro di Caio “mangia” il 128% di sé stesso. In questo caso, al contrario dell’esempio precedente, siamo di fronte ad un elevato tasso di autofagia che fa sì che il lavoro di Caio si configuri come “lavoro inverso”.

Si tratta di un tipo di occupazione “cannibale” che può essere conservata solo se il lavoratore (Caio, in questo caso) riesce a trovare delle fonti di reddito non da lavoro per coprire il gap tra C e W. In altre parole, Caio, per continuare a lavorare a bisogno di finanziatori.